Auch dieses Mal haben wir uns zwei Jeeps geordert, wie auch schon

bei der Tour nach Gabal Abu Duchan

(siehe hier → Wüsten Tour ins Dschebel Duchan Gebirge / Massiv <--- )

Wie immer waren wir sehr früh auf den Beinen und starteten in Hurghada.

Nach dem gestrigen Tag zu Mons Porphyritis ( Porphyrberg ) hatten wir schon

eine Vorahnung was die Wüstenfahrt bedeutet und wir ordentlich durchgeschüttelt

werden. Bis auf einige Stellen trat unsere Befüchrtung jedoch nicht ein.

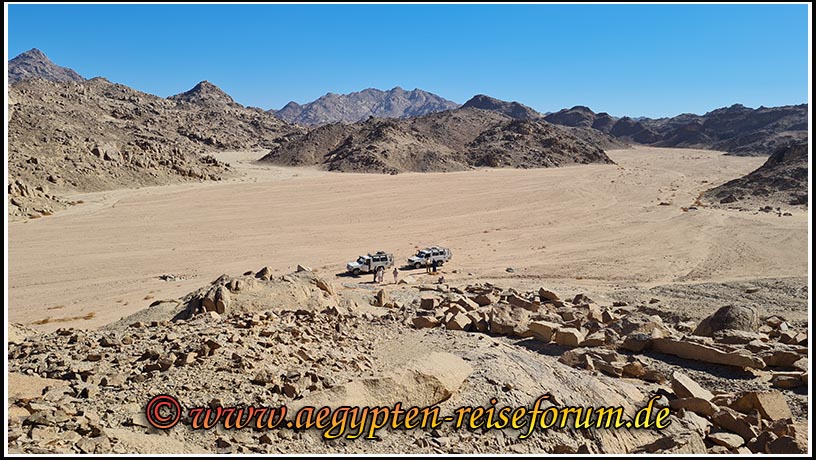

Die Fahrt nach Mons Claudianus war sehr entspannt, im Gegenteil,

es stellte sich fast wie eine Spazierfahrt da.

Heute sahen wir auch einige idyllischen Sanddünen, die, wie wir erfahren haben,

zum Sandboarding genutzt werden. Da es aber momentan im ganzen Land mit dem

Tourismus sehr schlecht aussieht, werden diese "Adventure Touren" in der

Region um Hurghada nicht angeboten bzw. genutzt.

Wir fuhren immer weiter ins Gebirge hinein und die Landschaft war wieder

einmal sehr beeindruckend mit ihren Licht- und Schattenspielen.

Da unser Fahrer uns diese Stelle zeigen wollte, machten wir hier unsere erste kleine Pause.

Er erklärte uns, das es sich hier um eine „überdimensional“ Landkarte des Gebirges

handeln soll. Aus welcher Zeit sie stammt, konnten wir nicht wirklich in Erfahrung bringen.

Es soll sich wohl um etwas „neues“ handeln und hat somit nicht direkt etwas mit

unseren gesuchten Römern zu tun.

Auch bei meiner Recherche nun zu Hause, konnte ich leider nichts über diesen

Ort und seiner Bestimmung herausfinden.

Bei unserer Weiterfahrt hat unser Fahrer auch jeden Berg namentlich aufgeführt.

Alle Namen im Kopf zu behalten, war für mich als Laie unmöglich. Nur einen Berg

bzw. eine Bergkette mit dazugehörigem Wadi ist mir in Erinnerung geblieben - Umm Barud

Hier wurde Quarzdiorit abgebaut, der Marmor Tibereum genannt wurde.

In Barud Tiberiane, wie das Lager hieß, wurde neben einem Fort, das unter der Leitung

von Mons Claudianus stand, auch drei Steinbrüche zum Abbau des Quarzdiorit gefunden.

Es wurden bei Grabungen am Fort selbst auch 600 Ostraka (beschriftete Tonscherben)

gefunden, die uns mitteilten das die Steinbrüche vermeintlich unter Tiberius erschlossen

wurden. Daraus soll auch der Name Tiberiane stammen. Die Hauptnutzungszeit des Kastells

wird aber eher in die antoninische Zeit datiert, hierzu wurden viel mehr Korrespondenzen

zu dem Lager gefunden. Laut den Recherchen von Peacock 1997 sollen Bodenplatten

in der Palastanlage Domus Tiberiana in Rom identifiziert worden sein.

Wie ich feststellte, handelt es sich hier mal wieder um einen sehr interessanten Ort,

der auch auf die „to do“ Liste für den nächsten Besuch wandert, da heute leider

keine Zeit dafür eingeplant war.

Aber nun erst einmal weiter Richtung Mons Caludians

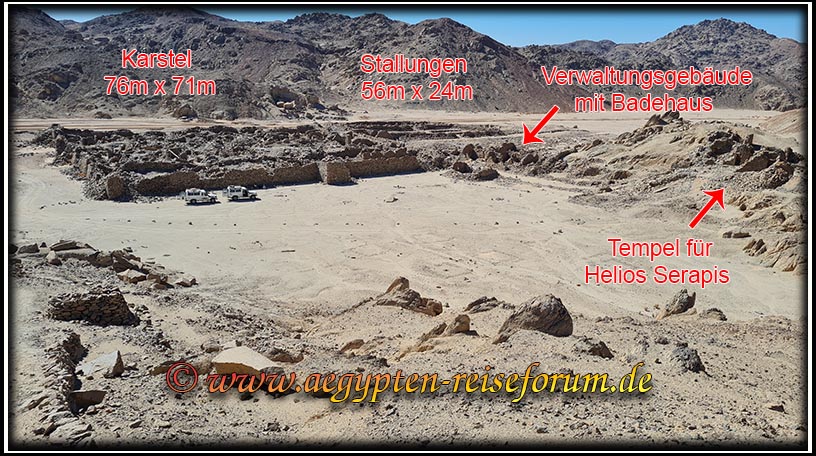

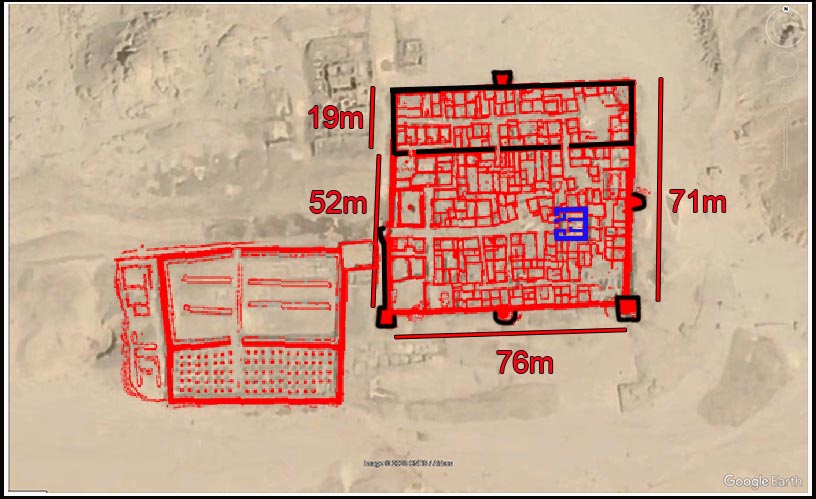

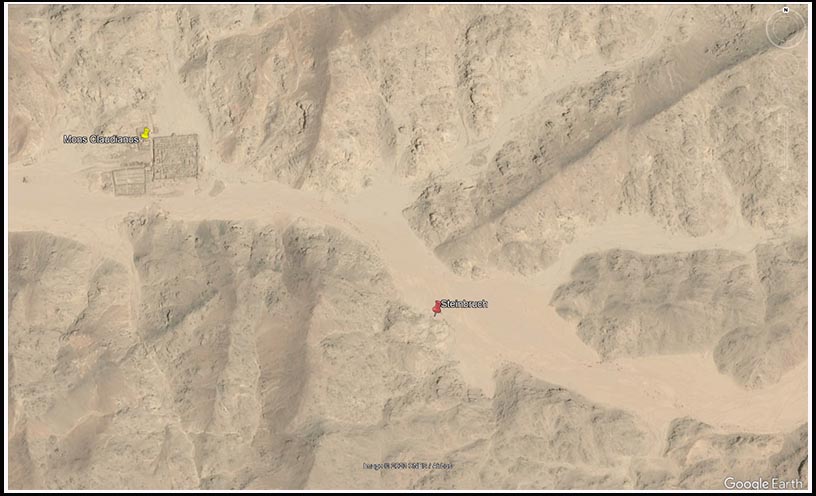

Unser erster Kontakt mit dem Ort war einer der unzähligen Steinbrüche.

Hier, um genau zu sein, handelt es sich um die Steinbrüche aus dem Bereich II 130 / 134

von der Liste die Peacock (1997) die er bei seinen kartografischen Arbeiten vergeben hat.

Der Steinbruchbezirk von Mons Claudianus erstreckt sich nördlich und südwestlich des

Forts. Es sind wohl bis jetzt 200 einzelne Brüche verzeichnet worden.

Wovon sie alle einer unterschiedlichen Größenordnung unterliegen, im Durchschnitt

hatten sie aber 20m Durchmesser. Das hier abgebaute Gestein wurde von den Römern

Marmor Claudianum genannt und es handelt sich um Quarzdiorit / Granodiort.

In den Steinbrüchen wurde zwischen dem

Späten 1. und der Mitte des 3. Jahrhunderts gearbeitet.

Hier an der Abbruchkante kann man den Stein gut erkennen. Da der Rest mit

Wüstenstaub bedeckt ist, sieht das Ganze im Roh bzw. unbearbeitetem Zustand,

sagen wir mal, eher „unspektakulär“ aus.

Hier in der Gegend wurden hauptsächlich monolithische Säulen aus dem Fels geschlagen

(dazu später mehr). Hier haben wir aber ein gutes Beispiel wie ein Bruchgebiet

für Säulen aussieht. Da es nur zum Teil abgebaut ist und man noch

einige Säulen hier herausschlagen könnte.

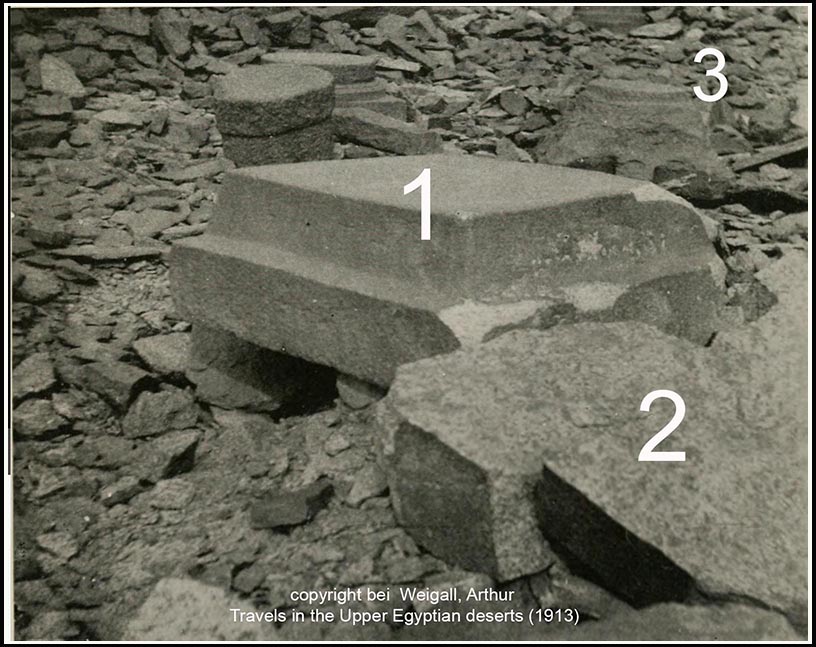

Die Arbeiten der Römischen Steinmetze kann man gut erkennen. Im Laufe der Zeit

wurde die Keilspaltungstechnik natürlich auch verfeinert bzw. weiter entwickelt.

Anhand der Breite und Abstände der Keile ist heute genau nachvollziehbar, zu welcher

Zeit hier gearbeitet wurde. Die Technik an sich blieb aber fast bis ins Frühe 20. Jahrhundert

unverändert. Es wurden Löcher in den Stein geschlagen, in diese Löcher wurden Holzkeile getrieben,

die man mit Wasser zum Aufquellen zwang. Durch den entstehen Quelldruck

wurde der Stein gespalten oder wie die Steinmetze es nennen – Schroten.

Je härter der Stein war, um so besser konnte man dieses Verfahren anwenden.

Warum es dieser Monolith nicht geschafft hat weiter verarbeitet bzw. weiter abtransportiert

zu werden, kann er uns leider nicht sagen, da er auch viel zu tief vom Sande eingelagert ist.

Es zeigt uns aber … die Ausschussarbeiten, sozusagen,

wurden einfach an Ort und Stelle liegen gelassen.

Ist das nicht eine herrliche Aussicht ??? ….

nun aber weiter und nicht wieder zu viel Zeit mit Träumen verlieren.